Acceso directo

Clasificación

Braña de Murias Llongas | Etnografía | El concejo | Brañas | Valle de Lago | Somiedo | Comarca del Camín Real de la Mesa | Occidente de Asturias | Montaña de Asturias | Asturias | Principado de Asturias | España | Europa.

Información

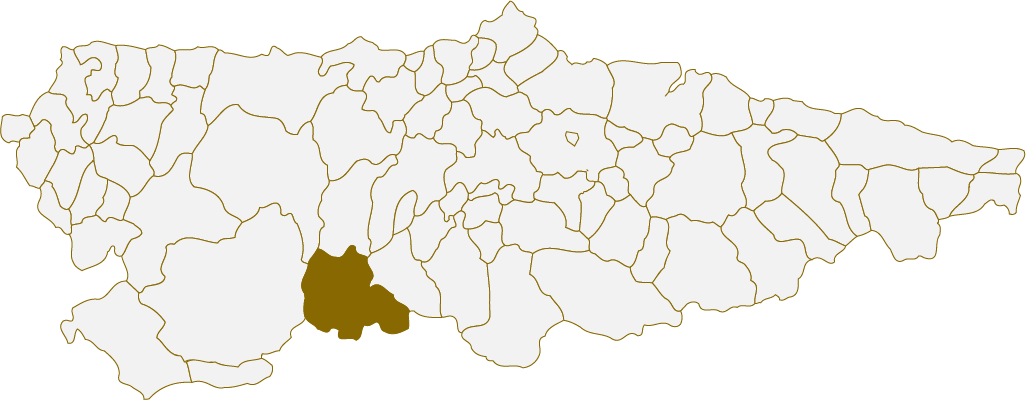

Mapa de situación del concejo

Mapa de situación del concejo de Somiedo. Asturias.

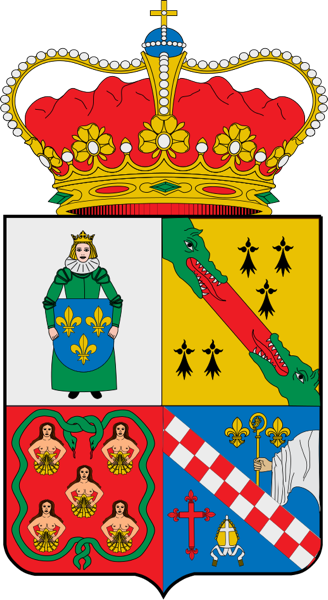

Escudo del concejo

Escudo del concejo de Somiedo. Asturias.

Descripción

Todos los pueblos de Somiedo, a excepción de El Puerto, tienen una o varias brañas situadas en zonas más elevadas de su entorno o incluso a una distancia considerable. Las brañas, que ocupan espacios ricos en pastos y agua, son sistemas más o menos complejos para aprovechar unos recursos, en teoría subsidiarios, por medio básicamente de la trashumancia ganadera. Es decir, al llegar la primavera, la mayoría de los vecinos de los pueblos llevan parte de su ganado a esos lugares, en los que permanece hasta el otoño, ascendiendo y descendiendo escalonadamente. La braña consiste, principalmente, en un área de pasto en abertal donde el ganado deambula y pasta conjunta y libremente. Los pueblos, a excepción de los vaqueiros de alzada, no suelen ser propietarios del suelo, sino que pagan por el aprovechamiento. En otras brañas, además del área de pasto en abertal, cada «vecino» posee un o varios prados de guadaña cercados de pared en los que recoge yerba seca, que almacena en las cortes o cabanas de la braña, y en los que en otoño pasta su ganado exclusivamente. Pero existen, igualmente, otras brañas en Somiedo que, además del área de pastos y los prados cercados, que en este caso son más numerosos, tienen también tierras de labor, en las que se sembraba y cultivaba gran variedad de productos: patatas, trigo temprano y trigo serondo, centeno, cebada, lentejas, etc., y algunos huertos de verdura.

Por otra parte, existe otro componente fundamental de las brañas, tal vez el más conocido aunque no siempre bien comprendido, se trata de las construcciones. Las construcciones de las brañas somedanas son un claro ejemplo de construcción popular, al igual que los hórreos, fuentes y lavaderos, molinos y pisones y las propias viviendas. Pero estas construcciones no se pueden catalogar como «arquitectura popular», pues arquitectura es un cultismo que se opone totalmente a lo popular y lo popular o cultura popular es paralela a la cultura oficial o académica. Las construcciones populares deben integrarse y ser analizadas desde la Antropología Cultural y no desde la Arquitectura Oficial o Cultura Oficial que, al ser más potente, la reduce a un fenómeno curioso, raro, pintoresco y típico. Las construcciones populares son elementos prácticos y responden, ante todo, a objetivos adaptativos al entorno y a las circunstancias reales del grupo humano que las genera. Es decir, se trata de un fenómeno tecnoecológico como muestran sus rasgos más peculiares (CEA, FERNANDEZ MONTES y SANCHEZ GOMEZ, 1990). Así, en el caso concreto de las construcciones de las brañas somedanas destacan los siguientes rasgos: el primitivismo, pues responden a una necesidad perentoria (cobijo, almacenamiento), se acomodan al medio por sus materiales y se armonizan con el entorno, la funcionalidad, pues domina lo empírico sobre la teorización, el naturalismo, pues se usan materiales naturales, con escasísima elaboración, la baratura, la simplicidad y la elementalidad, el mimetismo, pues son una prolongación del medio y no lo deterioran, la solidez, la heliotropía y la hidrofilia, etc. Estos y otros rasgos definen y ayudan a comprender las construcciones populares, no desde la Cultura o Arquitectura Oficiales, sino desde la Cultura Popular, y, en este sentido, lo rural sería el último ejemplo fiel de lo popular, del patrimonio etnográfico y, tal vez, el núcleo fundamental de la identidad cultural.

Pues bien, en muchas brañas las construcciones consisten en unos rústicos corros de piedra sin labrar y de falsa bóveda cubiertos de tapinos (tepes), o con la techumbre de madera y cubiertos de escoba. Estas construcciones son de escasas dimensiones, de tal manera que con frecuencia se camuflan en medio del paisaje, y sólo sirven para refugio del brañeiro (la persona que sube a la braña, ordeña, atiende y observa el ganado, pudiendo pernoctar allí durante el estío o bajar cada mañana al pueblo con la leche...) y para guardar los terneros de corta edad. El espacio no suele ser propiedad del pueblo. En otras brañas las construcciones son de mayores dimensiones y robustez con planta rectangular, son las cabanas o cortes, cubiertas de escoba (retama), teja o losa. En la planta baja está la cuadra para amarrar y alimentar el ganado, y encima el desván, cuyo suelo es de entrexíu o ciebu (un trenzado de varas de avellano apoyadas sobre vigas de haya) o de toscas tablas. El desván, que hace de henil o pachar, está comunicado con el exterior por una ventana llamada el buqueirón y con la cuadra por otra abertura en el piso denominada trapa, para subir al henil y bajar la yerba. La techumbre es de madera y está cubierta de escoba o de teja. La planta baja tiene una sola puerta de acceso y en un rincón al lado de la entrada puede haber un reducido compartimento, la habitación del brañeiro, separado del resto de la cuadra por un entrexíu o por un buláu (un tabique de tablas). En otros casos, esta pieza o habitación del brañeiro puede estar fuera adosada y se suele llamar casetu o cabano. En su interior, que no tiene ninguna división, el brañeiro tiene el llar o lumbre, el camastro o cama, algún comestible y unos pocos cacharros para cocinar, algunas herramientas y arreos e incluso la leña seca para la lumbre. Durante el verano, el brañeiro sube por la tarde, ordeña y aperia (atiende) el ganado, prepara su cena y pernocta en la braña; por la mañana vuelve a ordeñar y baja al pueblo con la leche, y así sucesivamente. En primavera y en otoño, en cambio, sube por la mañana, ordeña y suelta el ganado a pastar; por la tarde vuelve a recoger el ganado en la cuadra, le da una ración complementaria de yerba seca, ordeña y baja al pueblo a dormir.

En estas brañas es frecuente que existan olleras (fresqueras), en las que guardan, durante el día o por la noche, los recipientes con la leche. Estas olleras son cavidades construidas contra un talud o excavadas en el suelo y con una boca cuadrada hecha de piedra labrada; por el interior suele discurrir una corriente de agua procedente de alguna fuente próxima.

Hace dos o tres décadas, cuando los pueblos de Somiedo estaban más poblados, estas cabanas estaban todas habitadas durante parte de la primavera y del otoño por una o más personas; la vida en la braña era entonces más intensa y animada, hasta tal punto que se hacían bailes y filandones a los que acudían gentes de los pueblos y brañas cercanos. Los jóvenes se disputaban el ir para la braña, en parte por ese tono festivo y de mayor libertad y comunicación con los individuos de ambos sexos y de su mismo grupo de edad. Estos hechos llegaron a tener tal importancia que originaron, en ciertos casos, entornos y situaciones de cierta relajación moral hasta llegar a conocimiento incluso de las autoridades eclesiásticas y, ya a mediados del siglo XVIII, por citar un ejemplo, el obispo de Oviedo, D. Agustín González Pisador, arremetió con furia contra la inmoralidad y el libertinaje que existía en las brañas por «la simultánea concurrencia de Hombres, y Mugeres, Mozos, y Mozas en los Puertos, Brañas, Montes, e Invernales para custodiar, recaudar, y cuidar los Ganados, alojandose todos juntos en una misma Majada, Vega, Braña, ò Invernal, y aun asistiendo durmiendo mezclados, y sin diferencia de sexos en una misma casa, choza ò cabaña, aun en una misma cama» (GONZALEZ PISADOR, 1786, 117). Ante estos hechos, el prelado insta a los sacerdotes para que acaben con esta situación y al Rey y Señores de su Consejo para que persigan y castiguen a quienes así obren.

Finalmente, hay otras brañas con construcciones multifuncionales, es decir, se trata de casas-habitación a ras de suelo (terrenas) o en altura, con vivienda, cuadra y henil. Estas construcciones, de planta rectangular y cubiertas de escoba o de pizarra, sufrieron una serie de transformaciones a lo largo de los dos últimos siglos y, sobre todo, durante las últimas décadas. Actualmente, aún se conservan varios ejemplos que nos muestran esta evolución. Las más primitivas son una casa-habitación a ras de suelo; la planta baja, con una sola puerta de acceso, comprendía la cuadra para amarrar el ganado y, a la vez, la vivienda humana que debía albergar a una familia casi siempre numerosa, durante casi nueve meses al año. La vivienda estaba separada de la cuadra por un barganaz (especie de empalizada de madera) o por un buláu (división hecha con tablas colocadas verticalmente, desde el suelo hasta el techo) y sin divisiones; en un rincón, al lado de un ventano (ventana de reducidas dimensiones), está el llar y en las esquinas opuestas, los camastros; el suelo era de llábanas (losas de piedra). Además del llar y los camastros, en esta reducida pieza se guardaban algunos aperos y arreos, los enseres y algunas cosechas. Encima del llar, en el desván con el piso de entrexíu, estaba la piérgola, donde se colocaban las patatas, la leña seca y hasta algún camastro. El desván o henil, de considerables dimensiones, comunicaba con la planta baja por una abertura y una escalera, y con el exterior por el buqueirón. El techo era de madera y la cubierta de escoba o de pizarra.

Paulatinamente, estas construcciones fueron evolucionando. En este sentido, aparecen las dos puertas de acceso desde el exterior, una para la gente y el ganado menudo (ovejas, cabras, etc.) y otra para el resto de los animales, y una nueva pieza en la planta baja, la cortina; posteriormente, la separación entre la vivienda y la cuadra se hace por medio de un medianil de piedra. Más tarde, aparece la casa-bloque en altura, es decir la cuadra abajo, la vivienda en la primera planta y el henil en el desván; por último, llega la casa actual en que se tiende a separar cada vez más la casa-habitación de la cuadra y del henil, merced a los adosados, a las nuevas construcciones y a la frecuente utilización como cuadra y henil de las casas viejas o deshabitadas (GARCIA MARTINEZ, 1985).

En estas brañas, con construcciones multifuncionales, huertos, tierras de labor, prados de guadaña y extensas áreas de pasto y monte bajo, propiedad pro indiviso (sin partir) de los vecinos de la braña o de la parroquia, la vida es muy distinta a las demás brañas. Por una parte, las cabanas se llaman casas y en cada una reside una familia troncal de tipo extenso y generalmente numerosa. La familia permanece aquí casi nueve meses al año, desde marzo a noviembre, con todos sus animales y enseres. Llegada la época de marchar, algo que viene determinado por los factores climáticos, cada familia recoge sus animales, sus enseres y sus cosechas y se desplaza, antes a pie y ahora en vehículos, a los lugares de invierno, situados a varias decenas de kilómetros de distancia, donde residen hasta principios de la primavera, iniciándose así un nuevo ciclo. Este fenómeno se demonina trashumancia de largo recorrido o de radio largo. Este tercer tipo de braña lo constituyen los pueblos de los vaqueiros de alzada.

En segundo lugar, la actividad económica de sus habitantes no es en absoluto subsidiaria, como sucede en las demás brañas, pues estos lugares son su principal fuente de recursos. En ellos cultivan todo lo que el suelo y el clima les permiten: patatas, trigo, centeno, cebada y otros cultivos menores que sus moradores llaman los cucinaus. Además, en sus prados cercados recogen yerba seca, lo que les permite prolongar su estancia, a pesar de la altitud; estos prados producen también una pación d´otoñu. Las extensas zonas no cercadas propiedad pro indiviso son una fuente importante de recursos para el ganado, que pasta en ellos conjuntamente durante varios meses, al tiempo que provee de combustible a los hogares y, en ciertos casos, de material para cubrir las casas. Al mismo tiempo, dada la proximidad de estos lugares con Castilla, durante su estancia en ellos la mayoría de los varones se dedicaban con sus animales de carga al transporte de mercancías entre las dos regiones, la arriería, y al comercio, actividades que reportaban sustanciosos beneficios en metálico y en especie.

En el terreno social la vida en estas brañas es también intensa y no una mera asociación estacional y fortuita de individuos. La residencia en estas brañas otorga a sus moradores el estatuto de vecindad, de parroquialidad y de municipalidad, es decir, figuran como lugares de residencia, de nacimiento, de matrimonio o de defunción; en ellos hay escuelas públicas, capillas o iglesias, cementerios, santos y fiestas patronales, de tal modo que tanto la Iglesia como la Administración consideran a sus habitantes vecinos de pleno derecho, algo que no ocurre en el resto de las brañas somedanas.

Los datos obtenidos de este análisis hecho directamente sobre el terreno y con el apoyo de la documentación histórica, nos permite elaborar una tipología capaz de clasificar todas las brañas somedanas, tomando como criterios taxonómicos básicos algunas variables más determinantes, tales como las construcciones, las diversas formas de propiedad, organización y técnicas de explotación del espacio, el modo y el tiempo de ocupación y las relaciones entre sus moradores y entre la braña y el resto del municipio.

Pues bien, a la vista del análisis que se ha hecho y con los criterios que se acaban de exponer, las brañas somedanas se pueden agrupar en tres categorías específicas diferentes, si bien existen entre ellas ciertos aspectos comunes, como el predominio de la explotación por el «pasto a diente» y la ocupación estacional, que nos permite seguir llamándolas a todas con el nombre genérico de brañas.

1. Brañas estivales o de Primer Tipo. Pertenecen a este primer grupo las brañas de construcciones circulares, y con ello no queremos insinuar que la planta circular sea más antigua que las demás; estas construcciones de escasas dimensiones para refugio del brañeiro y para guardar terneros de corta edad, ya sea en el mismo corro o en uno contiguo, unas estaban hechas de hiladas de piedra formando una falsa bóveda (véase la braña de Sousas, por ejemplo) y cubiertas de tapinos (tepes), mientras que otras tenían el armazón de la techumbre de madera y la cubierta de escoba (braña de los Cuartos).

Respecto al espacio que rodea a las construcciones cabe decir que éste no está bien delimitado y es explotado por medio del pasto a diente y de manera colectiva por el ganado de los «dueños» de la braña. Estas brañas suelen estar ubicadas a bastante altitud y distancia respecto al pueblo o pueblos a que pertenecen, todo lo cual, unido al hecho de que en estos lugares no se recogía yerba seca, determina que estos espacios sólo se pueden explotar durante los meses centrales del estío y con aquellos animales que no necesitan ni alimento subsidiario ni cuidados especiales. Los rebaños, antes de subir o bajar definitivamente al pueblo, suelen permanecer algún tiempo en otras brañas más bajas y próximas al pueblo, que tienen cuadras y henil con reservas de yerba seca. Todo parece indicar que este Primer Tipo de braña es el más antiguo y, por tanto, sería tal vez la primera forma de controlar unos espacios comunales baldíos, que supuso sin duda un paso importante en la transición del nomadismo hacia la trashumancia ganadera.

En Somiedo existieron muchas brañas de este tipo, y aún en la actualidad perviven y se explotan muchas de ellas, si bien sus construcciones están en general muy deterioradas o casi derruidas por completo. Así, por ejemplo, cabría mencionar entre las más representativas, Sousas (Urria), La Mesa (Saliencia), Murias Llongas y Sobrepena (Valle del Lago), Fontaguín (Pola), La Cazcachosa (Robledo), El Cuérrago (Endriga, con construcciones también de planta rectangular), El Cutariellu, La Serrantina y El Culláu (Rebollada), Valdecúelabre (El Coto), etc., todas con corros predominantemente de piedra, con falsa bóveda y cubiertas de tapinos; los Cuartos y Fervillín (Villar de Vildas), Busbarraz (La Riera, Santiago Lermo y Villaux), Los Chozos del Trabanco (La Peral), El Resellar (Perlunes), etc., todas ellas con corros redondos con techumbre de madera y cubiertos de escoba.

2. Brañas equinocciales o de Segundo Tipo. A este grupo pertenecen la mayoría de las brañas somedanas. El grado de explotación y de conservación de las construcciones, de los cerramientos, de las fuentes y abrevaderos, de las olleras (fresqueras para enfriar y conservar la leche), es aún por el momento aceptable, si bien en algunas de ellas se observa ya en los últimos años un claro proceso de abandono y de deterioro, al tiempo que la actividad en todas ellas es mucho menos intensa que hace unas décadas, debido principalmente al fuerte descenso demográfico y al envejecimiento de la población.

Estas brañas se caracterizan por sus construcciones a ras de suelo, de planta rectangular y cubiertas, en su mayoría, de escoba y el resto de teja o de pizarra. Las dimensiones son muy diversas, pero considerables, con la cuadra abajo y henil en el desván; muchas de ellas poseen —hace unas décadas esto era más común—, en la planta baja a un lado de la puerta de acceso o en el exterior, una pieza diminuta que sirve de habitáculo para el brañeiro; asimismo, en el entorno de las cabanas hay una serie de prados cercados de pared seca y alguna fuente o abrevadero y olleras. La vía de acceso desde el pueblo suele ser, en general, un camino de carro, hoy de tractor. Brañas de este tipo, para sólo citar algunas de las más representativas, son: Mumián (El Coto), Fuexu (Caunedo), Las Morteras (Saliencia), Fuexu (Valle de Lago), La Corra (Arbellales), el Pando (Las Viñas), Montrondio o el Reconco (Aguino), Furniella (Castro), Fuentelinar (Villaux), La Raíz (Villamor), La Moral, Vildeo y La Pornacal (Villar de Vildas), Carbeinéu (Corés), Brañas (Perlunes), El Torno (La Rebollada), Los Quintos (Santullano), Cistierna (Santiago Lermo), etc. Muchas de estas brañas eran explotadas, sobre todo, en primavera y en otoño, pues al disponer de yerba seca y prados cercados, permitía afrontar con más tranquilidad los riesgos climatológicos.

3. Braña-pueblo o de Tercer Tipo. Pertenecen a este grupo aquellas brañas con construcciones multifuncionales, con huertos, tierras de labor, prados de guadaña de secano y de regadío y con extensas zonas de pasto y monte propiedad pro indiviso de los vecinos. Sus habitantes residen en ellas durante casi nueve meses, con toda la familia, animales y enseres, de tal modo que pueden conceptuarse, y de hecho así es, como pueblos; son los pueblos de verano de los vaqueiros de alzada. Hace algunas décadas había siete brañas de este tipo en Somiedo: Perlunes (la mitad somedanos estantes y la otra mitad vaqueiros), La Peral, El Llamardal, El Puerto, La Falguera, La Llamera y Llaneces, estas dos últimas en la actualidad son brañas de verano de Villarín y de Caunedo, respectivamente. Cabe reseñar el dato de que algunas de estas brañas o pueblos vaqueiros poseen, a su vez, brañas del Primer Tipo, como es el caso del Resellar (Perlunes) y Los Chozos del Trabanco (La Peral).

Los habitantes de estas brañas en invierno no bajan a pueblos somedanos, sino que trashuman a sus lugares de residencia invernal situados, a varias decenas de kilómetros, en otros concejos (actualmente, Salas y Belmonte de Miranda; hace unas décadas bajaban también a Luarca, Las Regueras, etc.).

Después de todo lo que llevamos dicho hasta aquí sobre las brañas, sólo resta interpretar este fenómeno desde el marco general de la cultura.

Desde la perspectiva que ya hemos esbozado anteriormente en este apartado, las brañas no son más que un aspecto de ese todo que es la cultura, considerada como un sistema abierto o como una forma compleja de adaptación del hombre al medio, vista desde la perspectiva del interaccionismo (STEWARD, 1955). En este sentido, las brañas, que son un fenómeno de claro signo económico, no pueden comprenderse plenamente si no se analizan sus implicaciones y repercusiones ecológicas y económicas, sociales e ideológicas.

En primer lugar, las brañas son un fenómeno tecnoecológico, altamente racional y funcional, es decir, una técnica para aprovechar unos recursos estacionales y competidos en el contexto general de un determinado ecosistema. En el caso de Somiedo, esta técnica tiene diferentes grados de desarrollo y consecuentemente la incidencia en el medio ecológico y en el terreno económico y social es distinta. Así, el Primer Tipo representa una forma muy arcaica y extensiva de explotar un espacio, por medio del pasto a diente de rebaños que suben a estos lugares durante los meses del estío. Su incidencia sobre el medio es escasa, al tiempo que los factores climatológicos condicionan y restringen enormemente la explotación de esos recursos. El papel económico, si bien es importante, es siempre subsidiario, y las repercusiones sociales son de escasa relevancia. Las brañas del Segundo Tipo, en cambio, son un fenómeno tecnoecológico más evolucionado y complejo. Las construcciones tienen mayores dimensiones y robustez, con cuadra y henil, el prado cercado y la reserva de yerba seca permiten explotar más eficazmente unos recursos, una forma semiextensiva, y permiten también adaptarse y hacer frente con más garantías a los factores medioambientales. Naturalmente, este tipo de brañas tiene una mayor repercusión sobre el medio, así como una importancia económica también mayor, pues aseguran el sustento de parte de la cabaña ganadera en primavera y en el otoño. En los demás planos de la cultura, estas brañas también tienen más repercusiones. Con mucha frecuencia el somedano habla de los brañeiros, de la vida de la braña, de subir o bajar de la braña, de los filandones de la braña, de la alegría o la dureza de la braña, del libertinaje y ambiente festivo de la braña, incluso al margen de la moral, y hasta existe un cierto folclore de la braña, etc., en contraste con el pueblo que sigue siendo, no obstante, el marco de referencia y el núcleo central de la vida y de la cultura somedana. Puede decirse que la braña, particularmente este Segundo Tipo, contribuyó a originar y a alimentar en el habitante de Somiedo una cosmovisión de carácter dualista, que gira en torno al pueblo y a la braña, y que, sin llegar a originar una doble morfología social, como sucede en el Tercer Tipo, trasciende, sin embargo, a todos los campos de la cultura.

PUEBLO: BRAÑA

Invierno: Verano

Abajo: Arriba

Escasez: Abundancia

Letargo: Acción

«Muerte»: «Vida»

Individualismo: Colectivismo

Norma: Libertad

Incluso, por citar algún ejemplo concreto, las fechas de las grandes ferias de ganado que se celebran anualmente en Somiedo y en otros municipios cercanos desde hace siglos están claramente determinadas por el ritmo que marcan las brañas, al igual que muchas fiestas e incluso otros acontecimientos como bodas, bautizos, etc.

Finalmente, las brañas del Tercer Tipo son un fenómeno tecnoecológico mucho más desarrollado. Las construcciones multifuncionales, las tierras de labor y los prados de guadaña, son un forma tecnoeconómica que permite explotar los recursos y posibilidades del medio de un modo más intensivo. Por contra, las repercusiones sobre el propio ecosistema son más profundas. Por otra parte, el hecho de que sea toda la familia la que se desplaza a estas brañas desde la residencia invernal, con todos sus animales y sus enseres y permanezcan aquí una buena parte del año, originó una serie de fenómenos.

Por una parte, los vaqueiros de alzada, que es como se denomina a los habitantes de estas brañas del Tercer Tipo, lograron colonizar y hacerse dueños absolutos de unos espacios cuyos recursos son necesarios, predictibles y no demasiado abundantes por ser muy competidos (ss. XV, XVI, XVII y XVIII, especialmente), desplazando a los demás competidores. Nos encontramos ante un caso típico y claro de territorialidad, tal como lo ha definido en términos generales la Antropología Cultural (DYSON y SMITH, 1983). Cuando esto sucede, aquellos que logran colonizar y adueñarse de los recursos competidos se transforman en un grupo o población étnica, y paulatinamente se les atribuye orígenes raciales diferentes al de la población desplazada, tal como ha puesto de manifiesto también la Antropología Cultural entre otros grupos humanos del mundo (WHITE, 1964).

Pues bien, los vaqueiros de alzada, desde finales del siglo XV hasta el primer cuarto del siglo XX, llevan a cabo una encarnizada lucha, en particular desde fines del XV hasta el primer cuarto del XVIII, con otros ganaderos —pueblos colindantes de Somiedo y Babia, monasterios y casas nobles— por el control y la propiedad exclusiva de sus actuales brañas o pueblos, tanto de los de verano como de los de invierno. A esto hay que añadir que durante una parte del año se ausentan por completo del concejo, con frecuencia sin haber saldado sus cargas y obligaciones vecinales, concejiles y eclesiásticas. Estos y otros factores originaron y alimentaron la etnicidad de los vaqueiros de alzada, un fenómeno que tuvo una enorme repercusión económica, social e ideología en Somiedo y en el fenómeno de las brañas (GARCIA MARTINEZ, 1988a). La formación y consolidación de este grupo étnico y de este tercer tipo de braña pasó, al menos, desde sus orígenes a finales del siglo XV, por tres momentos cruciales. En primer lugar, los cerramientos para colonizar y explotar unos espacios controlados por monasterios primero (Gúa, Belmonte, Corias) —siglos XI-XIV— y casas nobles después (Miranda y Quiñones, sobre todo) —siglos XV-XVII—. En segundo lugar, las redenciones jurisdiccionales o compra de la propia independencia frente a la nobleza —siglo XVIII—, una compra que, en ciertos casos, se paga a plazos, como es el caso del Puerto de Somiedo. Finalmente, la adquisición por compra nominal y pro indiviso de los espacios no cercados —finales del siglo XIX y primer cuarto del XX—, con lo que pasan a ser dueños «desde la piedra del río hasta la hoja del árbol», según rezan los documentos. Este proceso consolida a los vaqueiros de alzada como un grupo étnico bien diferenciado y, a la vez, marginado por el resto de la sociedad. Por su parte, el vaqueiro cultiva y alimenta esa identidad y preserva sus recursos mediante pautas culturales bien definidas y peculiares, tal como la arriería y el comercio, actividades que desarrolla desde sus orígenes en el siglo XVI y que son propias de otras etnias, la endogamia intergrupal y una clara exogamia intragrupal, la insolidaridad hacia fuera y la solidaridad hacia dentro, la brujería y la magia, su actitud ante la autoridad establecida, etc. (GARCIA MARTINEZ, 1988a, 1989 y 1991).

Adolfo García Martínez

Doctor en Antropología, Catedrático de E.S. y Director del Ecomuseo del Parque Natural de Somiedo

Concejo de Somiedo

Osos y urogallos, cinco valles, aldeas vaqueiras, raza asturiana de los valles, ‘cabanas de teito', un Pueblo Ejemplar —Villar de Vildas—, Parque Natural y Reserva de la Biosfera. Así es Somiedo, un modelo de conservación de la naturaleza.

Los concejos (municipios) que limitan con el Concejo de Somiedo son: Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Teverga y Tineo. Cada uno de estos concejos (municipios) comparte fronteras geográficas con Somiedo, lo que implica que comparten límites territoriales y pueden tener interacciones políticas, sociales y económicas entre ellos.

Comarca del Camín Real de la Mesa

Fue el sueño de un Imperio, el romano, que ambicionaba las riquezas de la tierra y la bondad de sus gentes; es cruce de caminos —el de la Mesa, el de Santiago y la Senda del Oso—. Es el hogar de los osos pardos y Reserva de la Biosfera —la de las Ubiñas-La Mesa—.

La comarca está conformada por uno o varios concejos (municipios). En este caso: Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. Los concejos representan las divisiones administrativas dentro de la comarca y son responsables de la gestión de los asuntos locales en cada municipio.

Datos técnicos

Clasificación: Etnografía

Clase: El concejo

Tipo: Brañas

Comunidad autónoma: Principado de Asturias

Provincia: Asturias

Municipio: Somiedo

Parroquia: Valle de Lago

Entidad: Valle de Lago

Zona: Occidente de Asturias

Situación: Montaña de Asturias

Comarca: Comarca del Camín Real de la Mesa

Dirección: Valle de Lago

Código postal: 33840

Web del municipio: Somiedo

E-mail: Oficina de turismo

E-mail: Ayuntamiento de Somiedo

Dirección

Dirección postal: 33840 › Valle de Lago • Valle de Lago › Somiedo › Asturias.

Dirección digital: Pulsa aquí